Prison du Bois-Mermet: lumière sur un bâtiment de l’ombre

Sur les hauteurs de Lausanne, à l’écart des regards, la prison du Bois-Mermet est un lieu patrimonial emblématique, à la fois opaque et révélateur de l’histoire carcérale vaudoise. Inaugurée en 1905, elle est toujours en activité. Ses murs centenaires, imprégnés de récits oubliés et de transformations lentes, parlent à voix basse d’un système pénal en perpétuelle mutation, de violences sociales et d’architecture disciplinaire, dont l’historien romand Christophe Vuilleumier nous entretient.

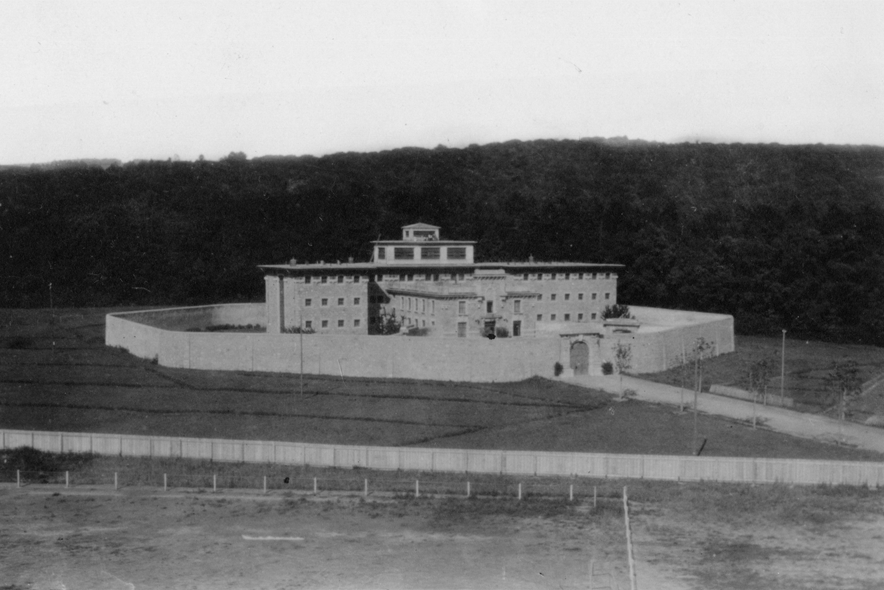

L’idée de construire un nouveau lieu de détention dans le canton de Vaud émerge dans la seconde moitié du XIXe siècle, rappelle Christophe Vuilleumier dans son ouvrage Ombres et lumières du Bois-Mermet. À cette époque, la prison de l’Évêché située au centre de Lausanne montre des signes d’obsolescence: évasions fréquentes, problèmes d’hygiène, promiscuité, allées et venues des personnes détenues sous les yeux des citadins… «Trop proche des fenêtres bourgeoises, la prison dérange et, dès les années 1860, le projet de délocalisation s’impose.» Pourtant, il faudra près de 40 ans de tergiversations entre Ville et Canton pour aboutir à un compromis. C’est finalement sur un ancien terrain militaire, aux Plaines-du-Loup, que se fera la nouvelle construction. Le site est alors en marge de la ville, bien que relativement accessible. «Son isolement rassure autant qu’il agace certains avocats, qui devront désormais se rendre en calèche jusqu’au nouveau centre de détention…» Les travaux se déroulent de 1902 à 1905 et la légende raconte que Benito Mussolini, ouvrier maçon en Suisse entre 1902 et 1904, aurait participé à la construction du mur d’enceinte. Si l’établissement remplace progressivement celui de l’Évêché, les deux coexistent jusqu’aux années 1920.

Le premier panoptique vaudois

Le Bois-Mermet adopte dès sa conception un plan panoptique, selon un principe élaboré au XVIIIe siècle par les frères Bentham et popularisé par les travaux de Michel Foucault. «Ce modèle architectural – déjà mis en œuvre dans la prison pénitentiaire de la Tour-Maîtresse à Genève en 1825 – permet à un seul gardien de surveiller un grand nombre de personnes depuis un point central, incitant à la discipline par une visibilité constante – ou du moins, la sensation d’être potentiellement observé à tout moment», explique l’historien. Dans le cas du Bois-Mermet, les cellules disposées sur trois niveaux sont desservies par des passerelles, elles-mêmes aménagées autour d’une cour intérieure. «Les cellules ne sont pas visibles depuis le centre, mais les coursives permettent un contrôle global des déplacements. Un dispositif qui participe d’un projet hygiéniste et moralisateur: remettre les détenus sur le droit chemin par la surveillance continue». Un geste déplacé d’un prisonnier lors de la sortie des cellules est automatiquement aperçu, même si le gardien est à 30 mètres, deux étages plus haut. «Une clé qui tombe, un juron ou une bagarre ne peuvent passer inaperçus, puisque l’espace répercute aussi les sons. Au sentiment constant d’être scruté s’ajoute un brouhaha étouffé et permanent qui épuise gardiens et détenus.»

Le bâtiment, tel qu’il se présentait au début du XXe siècle. Il était alors en périphérie de la ville et les avocats qui visitaient les détenus s’agaçaient de cet éloignement qui les obligeait à se déplacer en calèche... Photo | Archives cantonales

Le bâtiment, tel qu’il se présentait au début du XXe siècle. Il était alors en périphérie de la ville et les avocats qui visitaient les détenus s’agaçaient de cet éloignement qui les obligeait à se déplacer en calèche... Photo | Archives cantonalesUn bâtiment sévère

Amputé de son aile nord pour des raisons budgétaires (sa construction aurait créé un plan cruciforme), le bâtiment qui se développe sur quatre niveaux présente alors un corps central, abritant le quartier administratif, et deux ailes asymétriques destinées à loger 66 cellules individuelles (43 pour les hommes et 21 pour les femmes). «Au rez-de-chaussée, on trouve des lieux d’usage comme le parloir et, au sous-sol, la cuisine ainsi que deux cachots disciplinaires, dont un avec un plan incliné que l’on peut plonger dans l’obscurité: une mesure punitive de l’époque pour les fortes têtes, particulièrement redoutée». Si les ailes du quartier cellulaire sont assez austères, le corps central dédié à l’administration est construit selon un style néoclassique soigné, avec des ornementations comme des corniches moulurées ou des gouttes en pierre disposées sous les consoles. «Entre ce décor et l’imposant escalier d’accès, la prison affirme également l’autorité de l’État par l’architecture». Tout comme sa tristement célèbre porte d’enceinte en acier avec son colossal encadrement en pierre de taille, qu’il est possible de voir, tout au bout du chemin du Bois-Gentil.

Vue du couloir d'entrée de la Prison (partie non carcérale) et gros plan sur une porte de cellule d’origine, en bois, avec sa lourde ferrure. Photo | Laurent Kaeser

Vue du couloir d'entrée de la Prison (partie non carcérale) et gros plan sur une porte de cellule d’origine, en bois, avec sa lourde ferrure. Photo | Laurent KaeserUn endroit sans foi ni loi?

À cette époque, le directeur (ou «geôlier») vit sur place avec sa famille. C’est lui qui gère les effectifs de gardiens, qui paye de sa poche les salaires, le charbon et la nourriture. «C’est un véritable entrepreneur carcéral, qui fait parfois travailler les détenus aux champs ou dans la porcherie aménagée dans la cour, afin d’améliorer l’ordinaire», explique Christophe Vuilleumier.

Le Bois-Mermet accueille dès l’origine une population bigarrée: petits voleurs, prévenus en attente de jugement, agents étrangers suspectés d’espionnage, soldats internés durant la Première Guerre mondiale et criminels de droit commun s’y côtoient, sans toujours bénéficier du même traitement. «J’ai retrouvé dans les registres d’écrou la cohabitation en 1919, à trois cellules près, d’un pauvre gamin syphilitique qui a fini par mourir de froid et sans soins, et celle de Jules Bloch, industriel richissime surnommé le nabab des canons, emprisonné pour corruption de fonctionnaire et autorisé à aller et venir, et même à dormir dans le logis du geôlier simplement parce qu’il était riche…» Durant l’entre-deux-guerres, Lausanne connaît une criminalité plus violente qu’on ne l’imagine. Armes à feu et règlements de comptes sont monnaie courante. Le Bois-Mermet devient le théâtre quotidien de cette société en tension, avec ses évasions et ses pénuries de chauffage au cœur d’hivers rigoureux. «On vit alors dans un hall de gare glacé, bruyant et sans intimité – autant pour les détenus que pour les surveillants», résume l’historien.

Enregistrer les secousses du monde extérieur

Le Bois-Mermet, comme toutes les prisons, est une chambre d’écho des tensions sociales et politiques. Un pan de son histoire, longtemps resté dans l’ombre, a refait surface grâce aux recherches minutieuses de Christophe Vuilleumier qui a eu accès aux registres d’écrou du début du siècle. «Entre 1933 et 1945, près de 190 juifs, civils et militaires, y ont été incarcérés avant d’être refoulés aux frontières avec à la clé, pour certains, le destin funeste que l’on connaît». Ironie de l’Histoire, les auteurs du «crime de Payerne» – des sympathisants nazis qui assassinèrent un paysan juif en 1942 – se retrouvèrent aussi enfermés au Bois-Mermet, sans doute à quelques cellules d’eux seulement… «La montée de la toxicomanie dès les années 1970, les crises économiques, la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 1990, les vagues migratoires… tout cela finit, d’une manière ou d’une autre, par franchir les murs. L’espace carcéral enregistre les secousses du monde extérieur.»

Dès l’après-guerre, le contrôle de la prison passe progressivement du pouvoir du directeur à celui du Canton. L’État professionnalise le secteur, impose des cahiers des charges, limite l’influence des geôliers, souvent perturbée par l’alcoolisme et le népotisme. Dans les années 1970, l’augmentation des populations carcérales, notamment féminines et toxicomanes, bouleverse les équilibres. Le quartier pour femmes, longtemps marginal, se développe. Des femmes détenues sont transférées de l’ancienne prison de Rolle, insalubre et non chauffée, vers le Bois-Mermet.

Les cellules sont disposées sur trois niveaux et desservies par des passerelles, elles-mêmes aménagées autour d’une cour intérieure. Photo | Laurent Kaeser

Les cellules sont disposées sur trois niveaux et desservies par des passerelles, elles-mêmes aménagées autour d’une cour intérieure. Photo | Laurent KaeserHier et aujourd’hui

Aujourd’hui encore, la prison fonctionne comme établissement de détention avant jugement: une structure transitoire, qui accueille des personnes en attente de leur procès. «Si la prison souffre souvent de surpopulation, les mentalités ont changé, note Christophe Vuilleumier. Les gardiens, désormais appelés agents de détention, ne sont plus les silhouettes brutales d’autrefois. Beaucoup se montrent empathiques, formés, attentifs. Il n’existe certes pas de concours ou d’école pour devenir directeur de prison en Suisse romande, mais la profession évolue. Les figures paternalistes et autoritaires du XXe siècle ont laissé la place à des profils souvent issus du travail social ou de l’éducation.»

L’extension de 1986, conçue par l’architecte Ivan Koletcek, ajoute une aile à l’ouest du bâtiment, le rendant désormais symétrique et faisant passer le nombre officiel de places à 100. Si les paillasses en fer rétractables et les pots de chambre ont laissé la place à des lits superposés et des sanitaires, les cellules, aujourd’hui encore, conservent leurs portes en bois avec leurs lourdes ferrures et leur œilleton. Deux cellules d’arrêts disciplinaires permettent toujours d’isoler les personnes qui enfreignent gravement le règlement de la prison. Le bâtiment a été classé depuis 1969 au titre de la loi cantonale sur la protection des monuments et des sites. L'avenir pénitentiaire du lieu est aujourd’hui incertain. De nombreux projets de modernisation et de construction sont en cours pour les sites pénitentiaires vaudois. Que deviendra le Bois-Mermet, ce bâtiment chargé de mémoire, de silences et de fantômes? La question reste ouverte. (EB)

«Les principes hygiénistes et disciplinaires de son temps»

Construite entre 1902 et 1905 par les architectes Charles-François Bonjour et Oscar Oulevey, d’après les plans de Francis Isoz, la prison du Bois-Mermet est conçue sur le modèle panoptique, l’un des rares exemples de ce type encore en fonction en Suisse. L’édifice reflète les principes hygiénistes et disciplinaires de son temps, en combinant rationalité spatiale et surveillance centralisée. Avec son appareillage en moellons apparents, son décor architectural soigné et sa silhouette massive, la prison du Bois-Mermet affirme une présence architecturale forte, emblématique des constructions pénitentiaires du début du XXᵉ siècle, où la matérialité expressive du bâti participe pleinement à l’identité institutionnelle du lieu. L’édifice est recensé en note *3* par la Direction des monuments et des sites, reconnaissant ainsi son intérêt patrimonial à l’échelle locale.

Alberto Corbella, conservateur cantonal