Agressions au travail: la prévention avant tout

Menaces, insultes, parfois même agressions physiques: la violence envers les collaboratrices et collaborateurs de l’État de Vaud ne se limite pas aux hôpitaux. Guichets, services sociaux, inspections sur le terrain: divers services peuvent être confrontés à des comportements agressifs. Face à cette réalité, la Direction générale des ressources humaines élabore un concept global de prévention et de gestion.

La violence envers les collaboratrices et collaborateurs de l’État de Vaud n’est malheureusement plus un phénomène marginal. Et si le CHUV fait souvent figure de point focal, l’ampleur du problème dépasse le cadre hospitalier.

Un constat sans appel

Face à cette montée des tensions, la Direction générale des ressources humaines (DGRH) a lancé une enquête en décembre 2024, auprès de toutes les RH départementales et de service. Ingénieur de sécurité au sein de l’Unité santé et sécurité au travail (USST), Naïm Jabeur détaille les objectifs de cette enquête : « Il s’agissait de dresser un état des lieux précis des types de violences subies par les collaboratrices et collaborateurs et des mesures mises en place.»

Les résultats ne sont malheureusement pas très positifs. En effet, 22 des 45 entités participantes à l’enquête, soit près de 2000 personnes, ont rapporté des agressions verbales dans pratiquement tous les secteurs: «Il s’agit en grande partie de menaces, d’insultes, d’humiliations – y compris par téléphone ou courriel. Il est évident que ce type de violence n’est pas sans conséquence et finit par affecter aussi bien le moral que l’efficacité professionnelle.»

Naïm Jabeur, ingénieur de sécurité au sein de l’Unité santé et sécurité au travail : «Les violences affectent aussi bien le moral que l’efficacité professionnelle.» Photo | ARC-Sieber

Naïm Jabeur, ingénieur de sécurité au sein de l’Unité santé et sécurité au travail : «Les violences affectent aussi bien le moral que l’efficacité professionnelle.» Photo | ARC-SieberCoups, bousculades, blessures

Dans un cas sur deux, les incidents surviennent lors d’entretiens, qu’ils soient dans les bureaux de l’administration ou lors de visites domiciliaires.» La surprise vient de certains secteurs, qui ne sont pas supposés être confrontés à des comportements violents, contrairement au Service pénitentiaire ou à la police, qui par nature, sont préparés à devoir affronter ce type de risques,» souligne Naïm Jabeur.

Des mesures adaptées

Pour protéger les collaboratrices et les collaborateurs, les mesures existantes sont déjà nombreuses: «Certains services disposent de procédures claires, de boutons-poussoirs, de mobilier fixe, de portes sécurisées, de formations ciblées ou encore de débriefings psychologiques. D’autres en sont démunies, certaines personnes ignorant parfois même que les faits rapportés relèvent d’une agression.»

Face à ces disparités, l’un des objectifs de l’USST est donc d’unifier les pratiques, avec un guide opérationnel commun, des protocoles simplifiés et une meilleure coordination. «Les formations existantes (via le CEP ou des partenaires externes) seront renforcées et diversifiées, explique Naïm Jabeur. De même, nous allons systématiser une analyse fine des risques par poste de travail, qui est déjà assurée par une cellule dédiée de la Police cantonale. Et les services les plus exposés bénéficieront d’un soutien: sensibilisation interne, procédures d’alerte, équipement technique. De plus, et si nécessaire, la DGRH peut proposer une prestation de soutien psychologique au travers l’organisme ICP (intervention, crise et prévention)».

Dépôt de plainte facilité

Autre défi: l’identification des métiers les plus à risque. En croisant les données de l’enquête, la DGRH veut produire une cartographie des fonctions les plus exposées, pour proposer des mesures de prévention dès l’embauche. «L’idée est de ne pas attendre qu’un incident survienne pour agir», précise Naïm Jabeur. Enfin, la question du dépôt de plainte a été clarifiée : les victimes d’agressions dans le cadre de leur travail peuvent désormais le faire en toute confidentialité, avec mention de leur adresse et de leurs contacts professionnels uniquement.

Un environnement plus sûr

Cette harmonisation de la gestion des agressions externes doit apporter une réduction des impacts négatifs sur la santé physique et mentale du personnel, une augmentation de sentiment de sécurité et une équité de traitement dans les services.

Derrière ces dispositifs, l’ambition de la DGRH et de l’État employeur est claire : «La protection des collaborateurs de l’État est une priorité institutionnelle : chacun doit pouvoir exercer ses fonctions dans des conditions de travail saines et sécurisées.»

Philippe Vogt, dans son bureau de la Police cantonale: "Le climat s’est durci depuis la pandémie." Photo | ARC-Sieber

Philippe Vogt, dans son bureau de la Police cantonale: "Le climat s’est durci depuis la pandémie." Photo | ARC-Sieber Police cantonale : désamorcer les tensions

Si des dispositifs propres à chaque service permettent de mettre les collaboratrices et les collaborateurs les plus exposés à l’abri de la colère des usagers, de son côté, la police cantonale centralise et traite les situations signalées. Dans les faits, lorsqu’un collaborateur est pris à partie, c’est sa hiérarchie ou lui-même qui devraient déclencher un signalement. Comme le souligne le sergent-major Philippe Vogt, cette procédure a deux vertus : «Elle va d’abord permettre une réaction rapide, mais aussi fournir une mesure transversale du phénomène. Si un service reçoit soudain plus d’appels ou de contestations, cela peut traduire l’impact d’une nouvelle loi ou d’une décision politique. L’anticiper évite l’effet de surprise.»

La « zone grise » de la violence

Si les injures et les menaces constituent bien des délits pénaux, ils ne sont pas poursuivis d’office. Une plainte doit être déposée personnellement par la personne visée pour enclencher une procédure pénale. L’article 285 du Code pénal sanctionne les menaces ou violences contre un fonctionnaire lorsque celui-ci est empêché d’accomplir sa mission (lire encadré). «Mais la plupart des cas concernent justement des insultes, des éclats de colère ou des menaces verbales, qui ne franchissent pas le seuil d’une procédure d’office. Et c’est précisément dans cette zone grise que nous intervenons», explique Philippe Vogt.

La personne à l’origine des troubles est alors convoquée à un entretien mené dans les locaux de la police qui offrent un cadre officiel: « Ils permettent de rappeler la loi à l’usager et de restaurer un minimum de dialogue avec le collaborateur – seulement s’il souhaite être présent – qui avait subi un débordement. Paradoxalement, beaucoup de personnes agressives se sentent elles-mêmes victimes du système. Et venir dans les locaux de la police leur donne le sentiment d’être protégées et entendues, ce qui peut suffire à calmer la situation. Et parfois, cela aboutit même à des excuses.»

Philippe Vogt dénombre environ 60 à 70 entretiens de conciliation par an, soit une moyenne d’un par semaine. « Les citoyens remettent facilement en cause les décisions des autorités, percevant parfois toute mesure administrative comme une agression», constate Philippe Vogt.

Prévenir, former, accompagner

Parallèlement, la Division prévention criminalité conduit des analyses sécuritaires dans les services qui en font la demande. Ces diagnostics portent aussi bien sur la disposition des bureaux que sur le contrôle des accès, avec des recommandations adaptées à la sensibilité de chaque secteur. «Mais leurs conseils ne sont en aucun cas une obligation», précise Philippe Vogt.

Autre axe d’action : la formation. En collaboration avec la Division de la prévention criminelle, des modules spécifiques sur la gestion de personnes menaçantes ou la posture à adopter en cas d’incident sont régulièrement organisés: «Certains services particulièrement exposés ont déjà formé l’ensemble de leur personnel».

Ni banaliser ni dramatiser

Si les cas graves – coups, agressions physiques – sont rares et immédiatement pris en charge par la justice, tout l’enjeu est de ne pas banaliser les débordements ordinaires: «Trop de situations passent encore sous le radar parce qu’on pense que ce n’était finalement pas si grave, regrette Philippe Vogt. Or, être insulté ou menacé n’a rien d’anodin. Pour nous, il est essentiel que les collaboratrices et les collaborateurs se sentent soutenus.»

Dans une société en mutation où la contestation des décisions publiques et la frustration s’expriment de plus en plus ouvertement, parfois même violemment, le dispositif de la Police cantonale cherche autant l’apaisement que la dissuasion: «Notre mission n’est pas de sanctionner à tout prix, mais de protéger les collaboratrices et collaborateurs de l’État en tentant d’éviter qu’un conflit ne s’envenime. Il s’agit aussi de préserver, malgré les tensions, un lien de confiance entre l’État et la population en maintenant le dialogue avec les usagers», conclut Philippe Vogt.

Signalement de faits en cas d’injures, menaces ou tout type de comportements agressifs à la police cantonale via l’adresse menaces@vd.ch

Valérie Midili, secrétaire générale de l'Ordre judiciaire vaudois: "Dans les tribunaux, les gens sont de moins en moins patients face aux délais légaux." Photo | ARC-Sieber

Valérie Midili, secrétaire générale de l'Ordre judiciaire vaudois: "Dans les tribunaux, les gens sont de moins en moins patients face aux délais légaux." Photo | ARC-SieberOrdre judiciaire: des comportements qui frôlent la ligne rouge

«Nous ne vivons pas une explosion des passages à l’acte, mais plutôt une montée des tensions qui frôlent la ligne rouge», explique Valérie Midili, secrétaire générale de l’OJV. «Dans les tribunaux, les gens sont de moins en moins patients et tolérants face aux délais légaux. Sans compter la complexité des dossiers qui vient souvent renforcer la dimension émotionnelle.» Cette tendance se vérifie également dans les offices des poursuites et faillites (OPF), comme le confirme Daniel Romano, directeur des offices des poursuites et des faillites : «La violence verbale n’est pas nouvelle, mais elle est plus fréquente. Les usagers veulent des réponses immédiates, et si elles tardent, le ton monte rapidement, au téléphone comme au guichet.»

À cela s’ajoute une évolution des comportements: «Le respect de l’autorité s’effrite. Des usagers s’autorisent des propos ou des gestes qu’on ne voyait pas avant», juge encore Daniel Romano.

Un sentiment d’insécurité en hausse

Si les incidents graves restent marginaux par rapport au volume d’affaires traitées, la fréquence des insultes quotidiennes et la montée de l’agressivité finissent par peser sur le moral des équipes.

Pour les deux responsables, cette pression quotidienne finit également par éroder la capacité des équipes à désamorcer les conflits et à les gérer sur un plan personnel: «Si l’on additionne à cela le nombre croissant de dossiers complexes à traiter, le temps que l’on pouvait consacrer à désamorcer des situations émotionnellement tendues s’est aussi réduit.»

Daniel Romano, directeur des offices des poursuites et des faillites: "Les usagers veulent des réponses immédiates, et si elles tardent, le ton monte rapidement." Photo | ARC-Sieber

Daniel Romano, directeur des offices des poursuites et des faillites: "Les usagers veulent des réponses immédiates, et si elles tardent, le ton monte rapidement." Photo | ARC-SieberFormer et protéger

Pour y faire face, les OPF disposent, par exemple, de locaux sécurisés et de box d’audition séparés par des vitres. Les huissières et huissiers suivent, dans leur formation initiale, un module spécifique intitulé Confiance dans sa tête, confiance dans son corps. Ce cours, conçu sur mesure avec le Centre d’éducation permanente (CEP), enseigne des techniques de désescalade verbale et physique, ainsi que des méthodes pour évacuer le stress après un entretien tendu.

Les procédures de dépôt de plainte ont aussi évolué: l’Ordre judiciaire encourage ses magistrats et collaborateurs à signaler les incidents et se charge le plus souvent de la dénonciation, en lien avec la division prévention criminalité de la Police cantonale.

Depuis quelques années, des agents de sécurité sont présents dans plusieurs offices. Leur rôle est préventif: patrouiller, dissuader et, s’agissant des huissières et huissiers, les accompagner s lors d’interventions extérieures. «La simple présence d’un uniforme suffit souvent à calmer une situation », constate Daniel Romano. Cette mesure, déjà appliquée dans certains tribunaux et dans les OPF, sera étendue en 2026 à d’autres offices.

Fixer des limites et protéger

Au-delà de la gestion immédiate des incidents, l’Ordre judiciaire envisage de mettre en place des séances d’«intervision» dans les OPF, soit des moments de partage entre collègues pour évacuer la tension accumulée. Et dans les cas les plus graves, il est déjà possible pour l’ensemble des magistrats et collaborateurs de l’OJV de solliciter un suivi psychologique via UniSanté, grâce à une ligne directe et anonyme.

«Qu’il s’agisse d’une procédure de saisie ou d’une faillite, beaucoup d’usagers que nous rencontrons vivent des situations difficiles», rappelle Daniel Romano. Aussi la frustration et le désarroi alimentent parfois des réactions démesurées. «Mais notre rôle est de fixer les limites et de protéger nos équipes», conclut Valérie Midili.

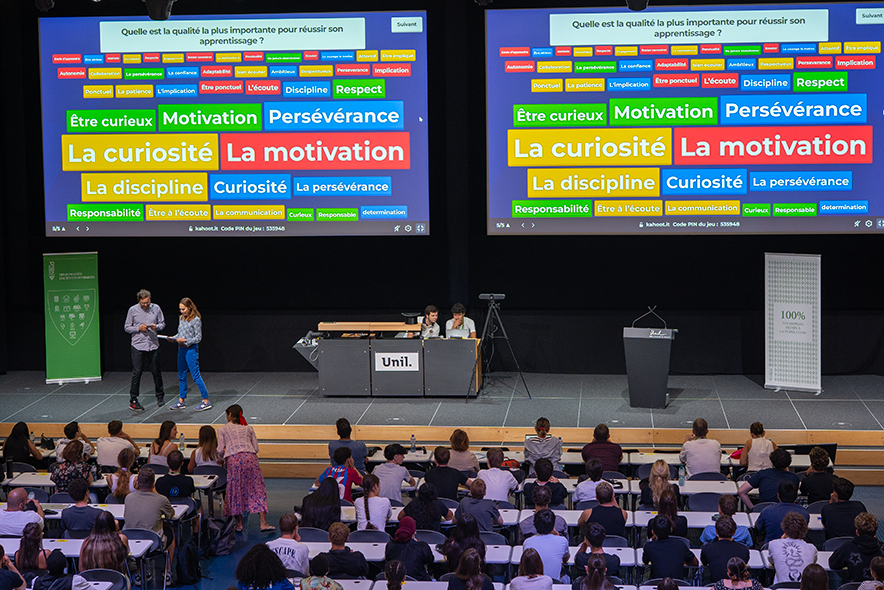

Aux guichets du SAN, les refus d’immatriculation ou les mesures administratives suscitent parfois des réactions vives. Photo | ARC-Sieber

Aux guichets du SAN, les refus d’immatriculation ou les mesures administratives suscitent parfois des réactions vives. Photo | ARC-SieberAu SAN, des situations rares, mais prises au sérieux

«Par rapport au nombre de dossiers que nous traitons, au nombre de clients que nous avons, nous avons peu de problèmes d’agressivité. Cela reste dans des proportions tout à fait gérables», souligne Pascal Chatagny, chef du Service des automobiles et de la navigation.

Chaque année, le service traite des volumes impressionnants: 20’000 mesures administratives (avertissements, retraits de permis, interdiction de conduire, etc.), 180’000 contrôles techniques, plus de 20’000 examens pratiques de conduite, 500’000 téléphones et autant de clients au guichet. «Si l’on compte une quinzaine de lettres de menaces, une cinquantaine de mails agressifs, trois appels violents et deux bousculades lors d’examens de conduite, cela reste marginal. Mais un cas est toujours un cas de trop.»

Retraits de permis et examens pratiques de conduite

Les tensions les plus vives apparaissent lors des retraits de permis, à la suite d’un examen pratique ou d’une course de contrôle. «Quand quelqu’un échoue une course de contrôle, il perd son permis sur-le-champ et ne peut même pas rentrer avec sa voiture. Pour certains, c’est un choc. L’année dernière, nous avons vécu deux fois des agressions physiques: des bousculades, des gens qui s’approchent trop près, avec une posture menaçante, mais sans aller plus loin…»

De même, au guichet, les refus d’immatriculation ou les mesures administratives suscitent parfois des réactions vives: «Le retrait d’un permis peut avoir des conséquences lourdes sur la vie privée ou professionnelle. Les gens peuvent avoir un comportement qui dépasse parfois ce qui est acceptable.»

Procédures en cas d’incident

Pour prévenir ces tensions, le SAN a mis en place plusieurs mesures. «Nous avons affiché dans tous nos locaux des placards indiquant que les violences verbales ne sont pas acceptées. Une procédure interne encourage les collaborateurs à annoncer les cas graves qui peuvent être dénoncés au ministère public. Nous les soutenons et les incitons à porter plainte si nécessaire.»

Les agents sont également formés à la désescalade. «Il y a quelques années, nous avons organisé une formation avec la Police cantonale. On y apprend à rester calme, à laisser parler les personnes, à ne pas élever la voix. Souvent, une fois que la personne a vidé son sac, la tension retombe.»

Le service sensibilise aussi ses nouveaux collaborateurs. «Lors des recrutements, je leur dis clairement: vous pouvez être confrontés à des situations délicates. Ce n’est pas tous les jours, mais il faut en être conscient et être prêt à en parler après.»

En cas de choc émotionnel, un soutien est disponible via la DGRH : «Un groupe de soutien psychologique pour les collaborateurs qui vivent des situations difficiles a été mis en place. C’est une aide précieuse.»

Amplifiés par les réseaux sociaux

Si les agressions restent rares, les menaces passent aussi par d’autres canaux. «Nous recevons parfois des mails ou des lettres incompréhensibles, des factures délirantes (une dame a réclamé 2,5 millions de dollars parce que nous avions séquestré sa voiture…)»

Sur la question des réseaux sociaux, Pascal Chatagny se montre philosophe: «C’est un défouloir. Je ne m’y attache pas trop. Cela fait partie de la société actuelle où chacun peut poster un commentaire en deux secondes.»

Même si la situation reste sous contrôle, la vigilance est de mise: «Chaque dérapage est un dérapage de trop. Nos collaboratrices et nos collaborateurs doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls et que nous sommes là pour eux.»

Anne-Julie Choffat, responsable de formation au CEP: "Ces formations donnent des outils concrets et amènent surtout à se poser les bonnes questions."

Anne-Julie Choffat, responsable de formation au CEP: "Ces formations donnent des outils concrets et amènent surtout à se poser les bonnes questions." Se former pour désamorcer les tensions

Afin de répondre aux demandes relayées par ses différents partenaires RH, le CEP propose aujourd’hui trois formations distinctes, qui se veulent complémentaires et visent à renforcer les compétences des collaboratrices et collaborateurs les plus directement exposés à la recrudescence des agressions verbales, voire physiques. Comme l’explique Anne-Julie Choffat, responsable de formation "compétences personnelles et sociales" la première intitulée L’art de l’accueil au service du public, lancée en 2024, cible avant tout la prévention. «Cette formation propose de pratiquer les mots, les formules et les attitudes appropriées afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de créer un climat bienveillant permettant de désamorcer une situation potentiellement émotive. Mais c’est tout un art : on y apprend à adapter son attitude, verbale et non verbale, à la situation. Le fait de sourire, par exemple, peut sembler évident, mais selon le contexte, est parfois contre-productif.»

Des outils pour éviter l’escalade

Plus ancien, le module Réclamations et contestations propose des outils concrets pour éviter l’escalade lorsque la situation est déjà tendue et ramener l’échange sur le terrain des solutions. Enfin, la formation Faire face à l’agressivité avec sa tête et son corps, dispensée sur deux jours, met l’accent sur la posture, l’ancrage corporel et le ton de la voix dans des scénarios personnalisés.

À ces formations s’ajoutent des solutions sur mesure adaptées à certains services, notamment ceux dont l’environnement présente des contraintes particulières.

Un besoin croissant

La demande pour ces formations ne fléchit pas. En 2025, une centaine de personnes auront pu suivre ces formations, auxquelles s’est ajouté un webinaire sur L’art de la désescalade, organisé en avril dernier, qui a réuni 200 participants. Mais, comme le souligne Anne-Julie Choffat, ces formations ne sont qu’une étape : « En une journée, on ne devient pas maître dans l’art de la désescalade. Mais elles donnent des outils concrets et, surtout, elles amènent chacun à se poser les bonnes questions. » (DA)

Que prévoit l’article 285 du Code pénal suisse?

L’article 285 du Code pénal suisse protège les autorités et les fonctionnaires dans l’exercice de leurs missions. Il sanctionne toute personne qui, par la violence ou par la menace, empêche notamment un agent public d’accomplir son travail, le contraint à faire un tel acte ou l’attaque alors qu’il agit dans ses fonctions.

Peine de base : jusqu’à 3 ans de prison ou une peine pécuniaire, dans les cas de peu de gravité.

Particularité : il s’agit d’une infraction poursuivie d’office. Autrement dit, les autorités judiciaires peuvent ouvrir une procédure même sans plainte du fonctionnaire concerné.

Cette disposition a toutefois ses limites : elle s’applique seulement si l’agent est reconnu comme une autorité au sens du Code pénal, par exemple un huissier de justice ou de l’Office des poursuites, et si les menaces ou violences l’empêchent d’accomplir sa mission ou l’entravent.

Chiffres-clés des formations CEP

Trois formations principales:

- L’art de l’accueil au service du public (prévention, lancé en 2024)

- Réclamations et contestations : comment les accueillir avec calme

- Faire face à l’agressivité avec sa tête et son corps

Sessions annuelles 2025

2 à 3 sessions par formation

14 à 16 participants par session

Environ 100 personnes formées par an

Webinaires

Avril 2025 : L’art de la désescalade – 200 participants