Un bijou pop et brutaliste dans le Nord vaudois

À deux pas d’Yverdon se dresse, depuis 1976, le bâtiment de la HEIG-VD. À la fois imposant par son brutalisme assumé et parfaitement intégré dans son environnement, il représente une page importante de l’histoire architecturale vaudoise, un témoignage fascinant des années 1970.

Dans un paysage en pente douce qui descend vers le lac de Neuchâtel, un grand ensemble de béton se dresse depuis près d’un demi-siècle : l’actuelle Haute école d’ingénierie et de gestion (HEIG-VD), connue lors de son inauguration en 1976 sous le nom d’École technique supérieure de l’État de Vaud. En 2012, pour faire face à la hausse substantielle de ses effectifs, l’école est agrandie: «Heureusement, l’extension du bâtiment d’origine joue sur un agrandissement à l’identique au nord-est, moyennant bien sûr quelques adaptations et améliorations techniques», explique Nadja Maillard, historienne de l’architecture qui connaît bien les bâtiments d’État.

Un projet issu d’une volonté politique forte

L’histoire de cette école commence au début des années 1960, lorsque l’État décide de décentraliser certaines de ses institutions d’enseignement. «Le Nord vaudois connaît alors une expansion économique et démographique rapide, et le choix s’arrête sur Yverdon et ses environs», rappelle l’historienne. Le projet naît d’un concours d’architecture à deux tours, lancé en 1965, et les lauréats sont désignés en 1972: Claude Paillard et Peter Lehmann, deux architectes qui marqueront durablement le paysage vaudois. Quatre ans plus tard, l’école est inaugurée. La parcelle choisie n’est pas anodine. «Elle appartenait autrefois au domaine de Champ-Pittet, acheté au XVIIIᵉ siècle par François Haldimand, dont le nom bien connu est resté dans la toponymie yverdonnoise», glisse Nadja Maillard comme pour rappeler que l’histoire du lieu ne commence pas avec le béton…

«Une géographie construite»

Ce qui frappe en premier, c’est bien l’adaptation du bâtiment à la topographie. Paillard et Lehmann ont en effet disposé les différentes composantes de l’école en tenant compte de la déclivité du terrain, procédant par terrasses et décrochements: laboratoires, salles communes, réfectoire et auditoire sont organisés autour d’un grand préau central. Le résultat? Un ensemble qui, malgré son volume considérable, limite son impact visuel. «C’est un bâtiment assis sur les courbes de niveau. On pourrait parler ici de géographie construite, tant le bâtiment semble calé dans le relief naturel», analyse l’historienne, admirative. Pour apprécier cette logique, il faut changer de point de vue. «Le meilleur endroit pour l’observer, ce n’est pas depuis la route, mais depuis le chemin qui mène à la réserve naturelle de Champ-Pittet. Là, on comprend tout: la disposition en gradins, l’inscription dans le terrain. Cette vue en contre-plongée donne la mesure à la fois de la masse construite et de son développé tapissant.»

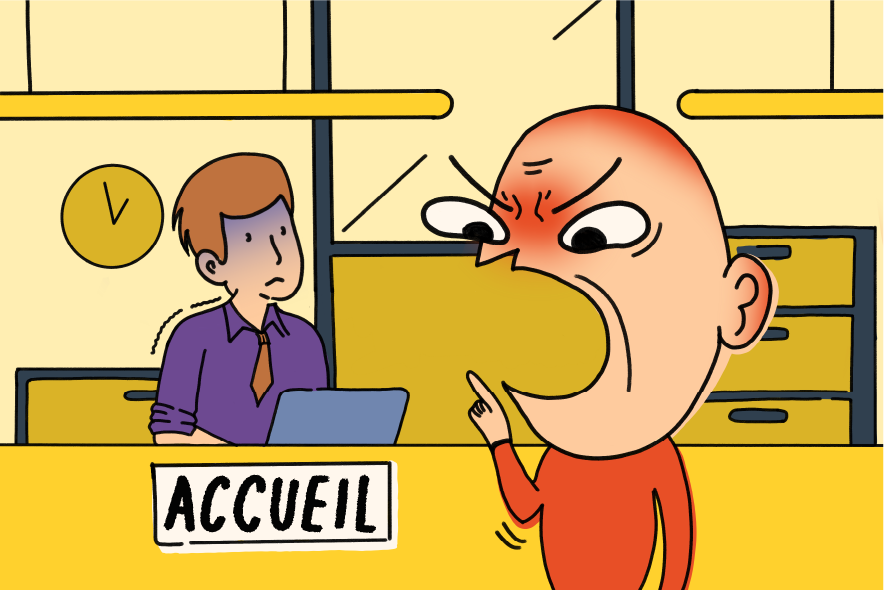

L'École technique supérieure de l’État de Vaud, en 1976. Avec ses volumes anguleux et ses bétons texturés, l’édifice s’inscrit dans une esthétique alors en vogue. Photo | Studio Maillard et Froidevaux, Lausanne

L'École technique supérieure de l’État de Vaud, en 1976. Avec ses volumes anguleux et ses bétons texturés, l’édifice s’inscrit dans une esthétique alors en vogue. Photo | Studio Maillard et Froidevaux, LausanneUn manifeste des années 70

Impossible de parler de cette école sans évoquer son expression formelle. «On est dans une esthétique industrielle, clairement empruntée au high-tech des années 1960, avec des références à l’architecture de Rogers et Foster», explique Nadja Maillard.

La structure porteuse, piliers et dalles, organise les façades selon une grille modulaire rigoureuse. Le béton brut de décoffrage, laissé sans revêtement, affirme un parti pris brutaliste: «Le matériau est à la fois structure, remplissage et parement. Sa technique est exigeante: aucun ragréage n’est possible, tout repose sur la qualité des coffrages – on parle parfois d’un béton à peau d’éléphant. Le bois, matériau absent, reste paradoxalement présent à travers ses empreintes», note l’historienne. Le choix des matériaux et des formes traduit par ailleurs une ambition pédagogique: montrer aux étudiants et futurs ingénieurs comment «respire» un bâtiment, comment circulent l’air, l’eau ou l’électricité. Conduits, tuyaux, centrales thermiques et éléments techniques sont ainsi volontairement laissés visibles.

Un orange pop et provocateur

Impossible d’évoquer l’École d’ingénieurs sans parler de sa couleur orange emblématique que l’on retrouve jusqu’aux stores à lamelles. Toutes les huisseries et les portes, à l’extérieur comme à l’intérieur, se parent de cette teinte vive, typique des années 1970. Si elle évoque bien évidemment le pop art et la culture visuelle de l’époque, certains y voient une signification plus subtile. «Cette couleur rappelle celle de la peinture antirouille au minium, utilisée sur les structures métalliques industrielles», analyse Nadja Maillard. Serait-ce une manière de démystifier l’acte de construire en assumant une forme d’inachèvement volontaire? « Ici, pas de couleur définitive recouvrant la sous-couche: l’orange, à la fois utilitaire et esthétique, s’affirme comme tel.»

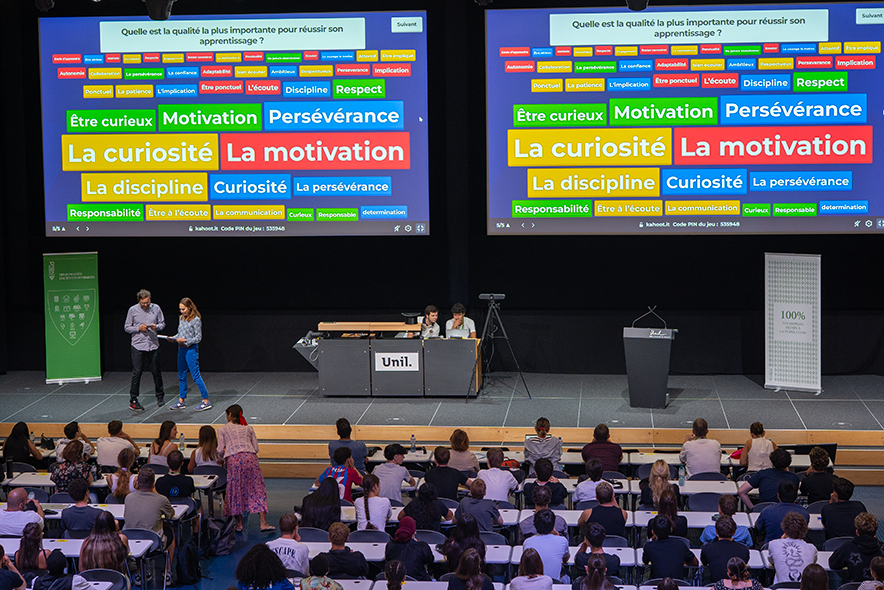

L'intervention artistique (pour cent culturel) signée Maurice Ruche anime le bâtiment avec des couleurs complémentaires à l’orange et au gris, omniprésents. Photo | Nicolas Delaroche

L'intervention artistique (pour cent culturel) signée Maurice Ruche anime le bâtiment avec des couleurs complémentaires à l’orange et au gris, omniprésents. Photo | Nicolas DelarocheUn pari artistique relevé par Maurice Ruche

Mis en œuvre systématiquement depuis 1974, le pour cent culturel pour les bâtiments d’État est par conséquent appliqué à l’École d’ingénieurs en 1976. La tâche est redoutable: il s’agit d’animer artistiquement cet immense bâtiment de béton où la couleur orange domine. Un journaliste de l’époque résumait l’enjeu en ces termes : «mettre en couleurs une gigantesque courge». Le concours attire une cinquantaine de projets, mais c’est Maurice Ruche – artiste romand polyvalent qui s’est déjà illustré à des échelles monumentales – qui remporte les suffrages. L’artiste choisit de jouer avec les contraintes, en travaillant avec les couleurs complémentaires afin de contraster avec l’orange et le gris, omniprésents. Son approche mêle abstraction géométrique et figuration allégorique, avec une dimension didactique : il illustre par des symboles les disciplines enseignées dans l’école (dessin, mesure, génie civil, électronique, électricité). Fidèle à l’esprit technologique du lieu, il colore aussi des éléments fonctionnels (tuyaux de chauffage, câbles) pour en faire une partie intégrante de la composition artistique.

Un bâtiment à voir

En tant qu’école, l’intérieur du bâtiment est relativement accessible, surtout lors de ses journées portes ouvertes, chaque printemps. Mais pour en saisir toute la force, le détour par le chemin de Champ-Pittet reste incontournable, comme le préconise Nadja Maillard. «C’est vraiment depuis ce point que l’on prend la mesure du parti pris d’implantation. Réalisée en 2019 côté route de Cheseaux, la nouvelle entrée en demi-cercle fonctionne comme un signal. Elle attire le regard, mais le véritable spectacle est derrière.» Pour comprendre l’architecture de Claude Paillard, elle conseille aussi de regarder ailleurs. «Je renvoie à sa magnifique construction du Théâtre municipal de Saint-Gall, clairement inspirée d’Alvar Aalto», ajoute-t-elle. À Yverdon, il livre en tout cas un édifice qui conjugue pédagogie, technicité et intégration paysagère: un manifeste brutaliste à préserver, dont les qualités architecturales ont été notamment reconnues par le Prix Architecture béton 1981 et le second prix de la Distinction vaudoise d’architecture en 1985. (EB)

Portfolio

"On pense au Centre Pompidou"

«Ces modules en béton à la couleur pop omniprésente, tous les éléments fonctionnels apparents et colorés… On pense bien sûr au Centre Pompidou (1971-1977) à Paris, mais en plus petit, quelle modernité! Si l’extérieur impressionne, l’intérieur n’est pas en reste, en particulier avec l’auditoire, dont la configuration en segments de cercle avec un couvrement en béton soutenu par des sommiers inclinés crée un véritable dynamisme spatial, qui fait presque penser à une soucoupe volante. C’est un travail au compas, avec des cercles concentriques, presque une architecture radiale: c’est un lieu à part, où le monumental se conjugue à une étonnante intimité acoustique et visuelle.»

Emmanuel Ventura, architecte cantonal

"Une très forte identité visuelle"

«Le bâtiment de l’École d’ingénieurs d’Yverdon, pensé comme un outil au service de la formation, reflète alors l’ambition culturelle portée par l’État dans les années 1970, une époque où l’intégration de l’art à l’architecture relevait d’un projet sociétal. Avec ses volumes anguleux et ses bétons texturés, l’édifice s’inscrit dans une esthétique alors en vogue, tout en intégrant des interventions plastiques qui confèrent à l’ensemble une très forte identité visuelle. Ces caractéristiques n’ont pas échappé à la Commission du patrimoine culturel immobilier, qui lui a attribué une note *2* en 2022, justifiant ainsi une mesure d’inventaire à appliquer par le Canton.»

Alberto Corbella, conservateur cantonal